最近在《Joe Rogan Experience》上的對話中,Marc Andreessen(@pmarca)強調了影響金融格局的一個令人擔憂的趨勢:去銀行化(Debanking)。在監(jiān)管機構和倡導團體的壓力下,金融機構越來越多地拒絕向個人、組織和整個行業(yè)提供銀行服務。我認為在敘述中忽略了有關去銀行化的關鍵觀點,具體如下:

0. 概述

A. 就去銀行化的定義達成一致

去銀行化并非一個二元的概念。相反,它是一種普遍的嘗試,旨在限制對特定行業(yè)的金融服務,而不是對該領域的每個參與者采取基于風險評估的處理方式。Zero Hash 和穩(wěn)定幣及加密貨幣領域的其他一級參與者擁有強大的銀行合作伙伴,但這一事實并不排除「去銀行化」的存在。具體來說,我們在多家前 20 名銀行中持有客戶和運營資金。

我聽到的反駁是,銀行有權基于風險評估來決定他們服務的對象。然而,這里的不同之處在于:

- 強調特定行業(yè)與 OCC(美國貨幣監(jiān)理署)發(fā)布的指南直接相悖,該指南明確表示,不允許對從事合法活動的企業(yè)進行廣泛、類別性的歧視。

- FDIC(美國聯邦存款保險公司)曾試圖單方面預先決定銀行的風險概況,而不是允許銀行自行確定這一點。監(jiān)管機構為合法企業(yè)設定風險概況,違背了 OCC 長期以來的指示,即監(jiān)管銀行應該基于銀行對所有客戶賬戶的風險評估來做出存款賬戶決策。這是一種極端形式的「隱性監(jiān)管」(我在最近的博客中提出了這個術語),通過這種監(jiān)管,可以明確說明某些活動將受到嚴格審查,從而產生巨大的負擔,以至于有效地阻止了某些法律未禁止的活動。

B. 去銀行化是事實

- 當然,去銀行化的影響是顯而易見的,我們曾遭遇過銀行賬戶在一天內被關閉的情況,包括與我們自 2017 年以來一直合作的伙伴。

- 影響范圍之廣令人難以置信。我們曾被提名為某個獎項的候選人,而該獎項的候選人晚宴由一家銀行贊助。由于「支付我的晚餐費用可能會引起誤解」,我因此應銀行要求被取消了邀請。

- 我們經營的是一家跨多個司法管轄區(qū)的企業(yè)。相同的銀行為我們所有非美國子公司提供銀行服務,卻不為我們的美國實體提供服務。相同的所有者,相同的風險概況。

- 在過去 18 個月中,在我們主動聯系的 120 多家銀行中,大約 80% 的銀行拒絕參與任何形式的實質性討論(以便更詳細地審視風險概況),純粹是基于我們所處的行業(yè)。

C. 為什么每個人都應該關心?

- 這是一個權利問題嗎?銀行業(yè)務對于現代生活(以及任何企業(yè))至關重要,任意拒絕提供銀行服務會引發(fā)憲法和道德方面的擔憂。

- 費用更高。由于競爭減少,本質上扭曲了市場。

- 造成集中風險。能夠為某個行業(yè)提供服務的銀行越少,就會造成集中風險,從而給客戶群帶來更多風險。

Andreessen 使用了「扼殺行動(Operation Choke Point)2.0」一詞(最初由 @nic__carter 創(chuàng)造),它與奧巴馬政府時期的爭議性舉措有相似之處。當時,監(jiān)管機構向銀行施壓,要求銀行切斷與合法但政治上不受青睞的行業(yè)的聯系。如今,這種趨勢已經擴大,加密貨幣等行業(yè)被取消銀行服務不是因為非法活動,而是由于聲譽問題或政治壓力。

銀行業(yè)長期以來被認為是一種中立的公用事業(yè),如今已成為文化、政治和經濟沖突的戰(zhàn)場。我們必須問的問題是:當金融準入被武器化時,誰來決定誰可以參與現代經濟?

1. 去銀行化在公眾視野中的崛起

自 11 月 26 日 Andreesen 露面以來,這一話題的討論加速發(fā)展:

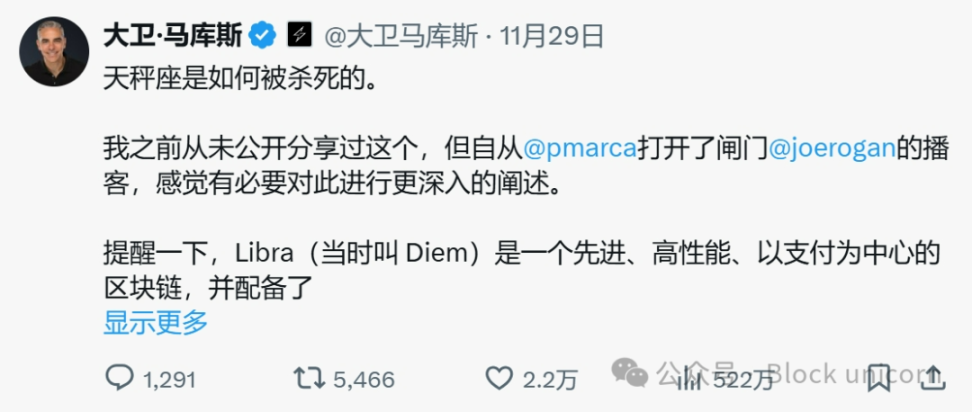

11 月 29 日——前 PayPal 總裁兼 Lightspark 聯合創(chuàng)始人 David Marcus (@davidmarcus) 分享了一篇帖子,講述了政治壓力如何扼殺了 Meta 的穩(wěn)定幣項目 Libra。

埃隆·馬斯克(@elonmusk)對 Marcus 的帖子做出了「哇」的反應。

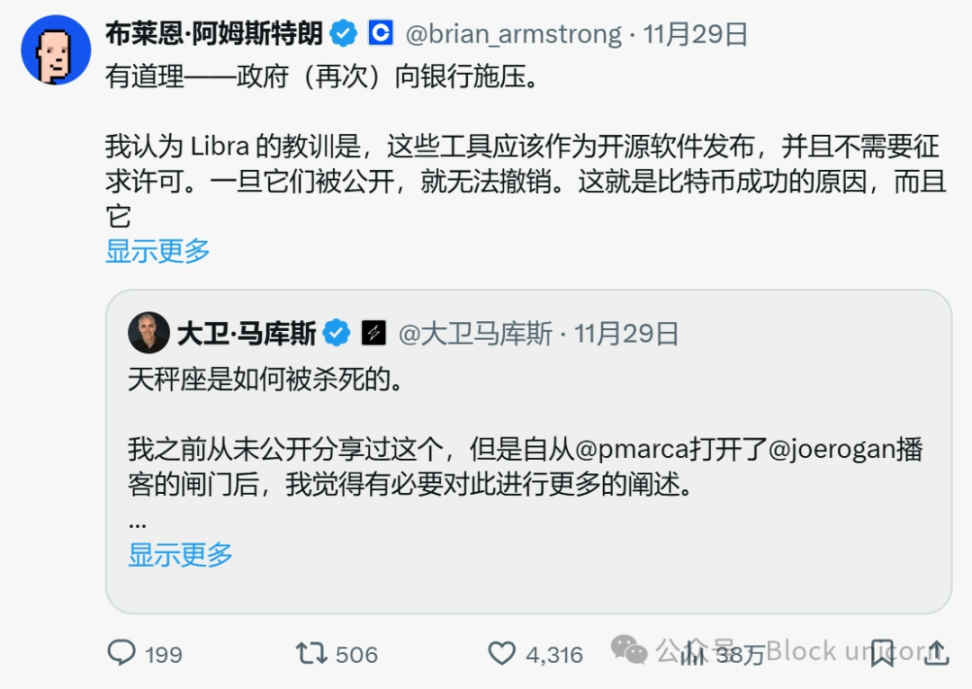

Coinbase (@coinbase) 首席執(zhí)行官 Brian Armstrong (@brian_armstrong) 分享了 Marcus 的帖子,并補充道:「這很有道理——政府(再次)向銀行施壓。」

12 月 4 日——美國國會議員 French Hill (@RepFrenchHill) 在國會談到了加密貨幣行業(yè)的去銀行化問題,并承諾要「停止、逆轉并調查『扼殺行動 2.0』。」

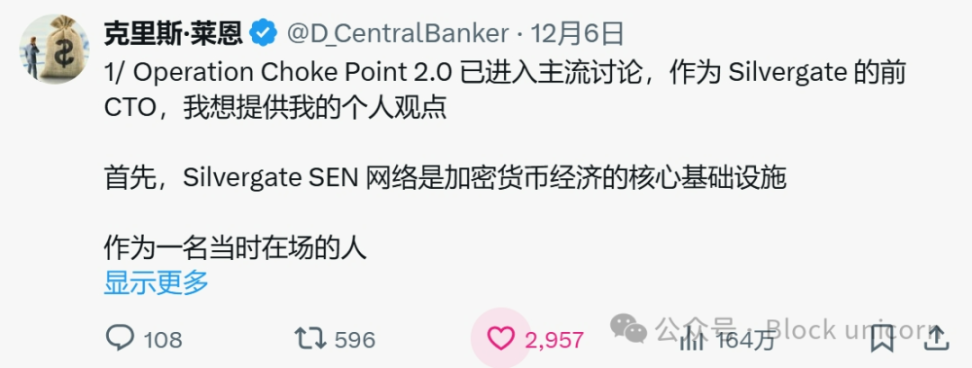

12 月 6 日——Silvergate 前首席技術官 Chris Lane (@D_CentralBanker) 分享了他在加密銀行監(jiān)管壓力方面的經歷,引起了 David Sacks (@DavidSacks) 的注意,后者分享了 Lane 的帖子并評論道:「有太多關于人們因扼殺行動 2.0 而受到傷害的故事。需要對此進行調查。」

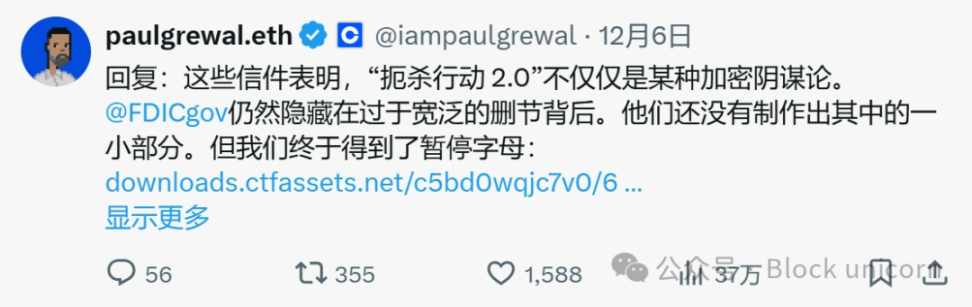

12 月 6 日——在對 FDIC 提起的訴訟中提交的法庭文件披露了該機構要求銀行暫停加密相關活動的信件。「這些信件表明扼殺行動 2.0 不僅僅是某種加密陰謀論,」Coinbase 首席法律官 Paul Grewal (@iampaulgrewal) 表示。

12 月 10 日——《紐約時報》發(fā)表了 Erin Griffith (@eringriffith) 和 David Yaffe-Bellany (@yaffebellany) 的文章,分析了去銀行化如何迅速成為「政治武器」。

12 月 19 日——美國證券交易委員會(SEC)委員 Hester Peirce (@HesterPeirce) 投票反對批準上市公司會計監(jiān)督委員會 (PCAOB) 的 4 億美元預算,她在評論中表示擔心該委員會「試圖通過監(jiān)管措施阻止受監(jiān)管實體為加密貨幣行業(yè)及其參與者提供服務或以其他方式參與加密貨幣」。盡管 Peirce 表示反對,但該預算還是得到了包括 SEC 主席 Gary Gensler 在內的其他三名委員的批準。

2. 銀行業(yè)務是一項權利嗎?

銀行業(yè)務是私營企業(yè)提供的一項服務。然而,在一個幾乎所有交易都依賴于金融基礎設施的經濟體中,這項服務的運作方式與公用事業(yè)非常相似。沒有它,參與現代生活——無論是支付賬單、領取工資還是獲得信貸 – 幾乎都是不可能的。

在與 Rogan 的對話中,Andreesen 認為,去銀行化可能會侵犯憲法權利。如果銀行服務對經濟參與至關重要,那么在沒有明確理由的情況下——或在不透明的政治壓力下——可能會構成對基本權利的剝奪。雖然憲法中沒有明確規(guī)定銀行服務的權利,但法律先例已經確認金融活動與言論自由和正當程序等基本權利密切相關。

這些辯論的基礎在于 Buckley v. Valeo (1976) 和 Citizens United v. Federal Election Commission (2010) 等案件。這兩項裁決都強調,作為一種表達媒介,金錢受到第一修正案的保護。雖然這些案件以競選資金為中心,但它們確立了一個原則:使用金融資源的能力對于參與公共討論至關重要。如果可以隨意拒絕金融服務,就等于壓制合法的聲音。

第五和第十四修正案對正當程序的保障提供了另一個視角:在 Goldberg v. Kelly(1970)一案中,最高法院裁定,未經正當程序,不得終止與個人生計息息相關的政府福利。雖然銀行業(yè)務是由私人機構提供的,但其在現代生活中的重要作用使其與公用事業(yè)相一致,這表明隨意拒絕提供銀行服務可能違反正當程序保護。

金融中立性的問題,特別是去銀行化問題,今年就已經接受了檢驗。在 NRA v. Vullo (2024) 案件中,最高法院一致裁定,紐約州金融服務局局長不能利用她的權力迫使銀行和保險公司與 NRA 切斷聯系。大法官 Sonia Sotomayor 表示,盡管監(jiān)管機構可以發(fā)表意見,但不能迫使金融機構基于政治立場歧視合法實體。

這些裁決證實了金融排斥——無論是由于政府的直接脅迫還是間接的聲譽壓力——都引發(fā)了重大的憲法問題。正如 Andreessen 在《Joe Rogan Experience》中所指出的那樣,「五年后,最高法院可能會有一起案件,追溯性地裁定這一切都是非法的。」

3. 合法的企業(yè)就是合法的

從本質上講,去銀行化提出了一個簡單的問題:如果一個實體在法律范圍內運營,它是否應該有權獲得銀行服務?答案似乎很明顯——但去銀行化合法企業(yè)的趨勢卻表明情況并非如此。

這應該是一份非政治性的聲明。美國貨幣監(jiān)理署(OCC)已發(fā)布指導意見,稱其不允許對從事合法商業(yè)活動的企業(yè)進行廣泛的、有針對性的分類歧視。

將合規(guī)企業(yè)排除在基本金融服務之外是一種危險的趨勢——它有可能將主觀偏見嵌入現代經濟基礎設施的支柱中。如果金融系統(tǒng)選擇支持哪些合法實體,它就不再是一個中立的平臺,而是成為執(zhí)行政治或文化議程的工具。

公平準入并不是強迫銀行承擔不應有的風險。而是要確保金融系統(tǒng)保持包容性和中立性,為所有合法企業(yè)提供運營的能力。如果沒有這種中立性,我們就有可能將銀行業(yè)變成一個扼殺創(chuàng)新、破壞社會信任的守門機制,從而破壞對社會最關鍵系統(tǒng)之一的信任。

4. Zero Hash:監(jiān)管過度的案例研究

在 Zero Hash,我們親身經歷了這些挑戰(zhàn)。盡管我們秉持最高標準的合規(guī)監(jiān)管來運營——這些標準為我們贏得了 75 多家機構的信任,包括 Interactive Brokers、Stripe 和 Franklin Templeton——但我們在確保和維護銀行關系方面仍面臨重大障礙。

我們的廣泛許可彰顯了我們對透明度和合規(guī)性的承諾。們被授權在全球 200 多個司法管轄區(qū)開展業(yè)務,包括所有美國的州和地區(qū)。在美國,我們的許可證包括:

- 紐約 Bitlicenses:這是針對虛擬貨幣業(yè)務最嚴格的監(jiān)管框架之一。

- 貨幣轉賬許可證 (MTLs):使我們能夠在美國所有 52 個司法管轄區(qū)(50 個州加上華盛頓特區(qū)和波多黎各)開展業(yè)務,并確保遵守貨幣服務業(yè)務的州級要求。

- FinCen 注冊為貨幣服務企業(yè) (MSB):遵守聯邦法律規(guī)定的反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (CTF) 義務。

即便我們擁有的牌照可與傳統(tǒng)金融機構相媲美甚至超過傳統(tǒng)金融機構,但他們仍然不愿與我們合作。在過去 18 個月里,我們主動聯系了 120 多家銀行,其中約 80% 的銀行拒絕參與任何形式的實質性討論,純粹是因為行業(yè)的原因。在參與討論的銀行中,只有一半進行了盡職調查。

這個問題在歐洲不那么普遍。愿意與我們合作的國際銀行在國外積極合作,但卻明確拒絕在美國與我們合作。諷刺的是,這是同一家銀行,與同一家公司打交道,面臨著同樣的風險狀況——但是美國的監(jiān)管和政治因素造成了其他地方不存在的障礙。這種差異突顯了不明確的監(jiān)管框架和過度監(jiān)管的寒蟬效應,這種情況積極阻礙了美國的創(chuàng)新,迫使公司將目光投向其他地方來建設未來。

5. 金融中立的利害關系

去銀行化不僅僅是一個后勤障礙——它直接挑戰(zhàn)了我們金融體系所依賴的公平、自由和信任原則。這不僅關乎加密貨幣;它關系到保障每個人都能獲得現代金融基礎設施的使用權。